原則的に成年被後見人は遺言を作れないが…?

遺言を作成するには意思能力が必要です。

しかし成年後見人がついている者、成年被後見人については意思能力が無いとみなされていることがほとんどです。

そのため成年被後見人は原則遺言を作ることができないとされています。

成年被後見人に意思能力があれば遺言を作ることができる

逆を言えば、成年被後見人に意思能力があれば遺言を作ることができます。

しかしそんなことはあるのでしょうか。

理屈で考えると当然あります。

例えば、認知症患者や精神障害者の意思能力が一時的に回復した場合です。

認知症患者や精神障害者の方は、もちろん疾病や障害の種別によりますが、「症状の回復」や「症状の改善」が見られることが知的障害者よりも多く聞かれます。

医学的に考えても、知的障害の「先天性」という大きな要素と比較すると明らかです。

そのため、治療薬が良い効果を発揮したり、環境の改善などで症状が回復する成年被後見人も存在するわけです。

また、これは明確なデータが存在しないためあくまでも私の推測になりますが「虐待等の原因により成年後見人の申し立てを行った場合」の成年被後見人については、そもそも意思能力を欠いていない場合もあると思います。

これらの場合は、遺言制度の理屈で考えれば「成年後見人がついているけど遺言は作れる」という状態にあると思います。

成年被後見人が遺言を作るためには

そして成年被後見人が遺言を作るための法律も用意されています。

民法第973条

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

というものです。

そのため、成年被後見人が遺言を作ることは当然に考えられているというわけです。

成年被後見人でも自分の財産を自由に処分できるようにするためということはもちろんですが、「誰かに恣意的な遺言を書かされてしまった」という事態を解決するために遺言の撤回を行うことも想定されているのだと思います。

この民法973条から、成年被後見人が遺言を作れる条件を考えてみると、

- 意思能力を欠いていない状況に回復していること

- 医師二人が遺言を作成する場に立ち会うこと

- 医師二人が意思能力を欠いていないことを認めたこと

ということになります。

さらに作る遺言が公正証書遺言である場合は「公証人や証人が本人の意志で真正に遺言が作られていること」を認める必要があります。

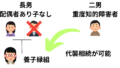

成年被後見人が遺言を作る際の一例

実際に成年被後見人が公正証書遺言を作る際の実例について紹介します。

ただしこれはあくまでも一例であり、公証人や医師などにより本人への確認方法は異なりますのでご了承ください。

対応可能な公証役場を探す

まず成年被後見人が遺言を作成するにあたって、公証役場への相談が必要です。

成年被後見人が遺言を作成するという事例は少ないため、公証役場によっては対応が難しいと回答されてしまう可能性もあるかと思いますので、根気強く作成に前向きな公証役場を探すと良いと思います。

立ち合いの医師を探す

次に立会の医師ですが、基本的には成年被後見人の主治医をあたると良いかと思います。

しかし医師としては、その遺言に関するトラブルがあった場合には巻き込まれたくないという想いが強いでしょうから、当然拒否されることも考えられます。

その際は遺言の立会支援を行っている医師の機関もありますので、そういったところに相談するのも良いかもしれません。(医師の手配はご自身で行っていただきますが、機関についてご紹介することは可能です。)

ただしその場合は本人に関しての情報は乏しいため、遺言当日に本人が遺言を作る意思能力があるのか否かの判断に賭ける必要があるでしょう。

成年後見人や家庭裁判所への相談

成年被後見人が遺言を作成するための法的要件ではありませんが、可能であれば成年後見人や家庭裁判所へ話を通しておく必要があります。

公証人としても、成年後見人や家庭裁判所が了解しているという状態であれば遺言の作成に前向きになってくれる可能性があるでしょう。

逆に成年後見人や家庭裁判所が遺言の作成に反対している場合であれば、公証人手数料や専門家への報酬の支出を認めてくれない可能性もあるので、状況は厳しくなります。

遺言の内容を検討する

ここは一般的な遺言と比較すると非常に重要な点となります。

なぜなら「本人が理解できる内容の遺言にしなければ作成自体が不可となるから」です。

そのため、本人が理解できるギリギリまで内容をわかりやすくシンプルにしなければなりません。

例えば、先ほど例に挙げた「誰かに恣意的な内容の遺言を作らされてしまった場合」には、遺言の撤回のみに内容を絞ることも検討されます。

遺言にはどんなたくさんの内容を盛り込むことも自由ですが、本人が内容を理解できていないようであれば作成自体が不調に終わります。

そのため、本人の状況に応じた遺言の表現方法を検討しなければなりません。

遺言作成日の予約

遺言作成日には参加者全ての者の予定を合わせなければなりません。

本人、公証人、証人2名、医師2名の予定を合わせるのはなかなか難しいため、遺言案を完全に作成してから作成日の予定を合わせるほうがベターだと思います。

特に医師の予定が最も調整しづらいでしょうから、公証人や証人から候補日を複数確保してもらってから医師の予定を合わせるという段取りが良いでしょう。

公正証書遺言作成日当日

公正証書遺言は公証役場で行うことができますが、事情により本人が生活している場(病院・施設・自宅等)で行うことも可能です。

公証役場以外の場所で行う場合は公証人手数料が1.5倍程度と交通費が加算されます。

遺言作成が不調に終わった場合にも、中止手数料や交通費は支払わなければならないため、公証役場に確認しておきましょう。また医師や証人への依頼料はそれぞれの者によるでしょうから、同様に確認が必要です。

公証人は、本人が自分の意志に基づいて遺言を作成するつもりであるか、遺言の内容を理解した上で作成するつもりであるのか等を確認していきます。

また医師2名は本人に遺言を作成しうる意思能力があるのかを確認していきます。

遺言を作成しうる意思能力というのは、遺言の内容によって変わってくることが一般的です。

難しい内容の遺言であればそれ相当の意思能力が必要でしょうし、「前遺言を撤回する」などのシンプルな内容のものであれば意思能力の程度は低くなります。

その場で長谷川式スケールなどの認知症検査を行って理解力を確認するというものではなく「その遺言を理解しているか」を判断していくため、遺言の内容が本人の理解力に沿ったものであるかどうかは非常に重要となります。

どこまで助け舟を出せるのか?

その場にいる者がどこまで助け舟を出せるのかについては、その場にいる者によってそれぞれ異なると言わざるを得ません。

遺言に対する意志を確認するために、医師だけでなく証人にも質問をすることが許される場合があります。

しかし結局のところ、最終的に判断を行うのは公証人であるため、話の誘導などを行ってうまく取り繕ったとしても効果は薄いでしょう。

公正証書遺言作成後

公証人、医師、証人の全ての確認が取れれば、無事に正式な遺言が作成できます。

逆に誰か一人でも認めなければ遺言の作成は不調に終わります。

その後は通常の手続きとなりますが、注意しなければならないのは作成日より後のことです。

遺言者に作成時の意思能力があったか否かは紛争になることがしばしばあります。

そのため、その遺言が有効なのか無効なのかは裁判にならないと確定しないのです。

もちろん手続きで使用することは可能です。公正証書遺言は公証人が認めた文書ですので、法的な証拠力はかなり高い書類になります。銀行や法務局においてはまず認めてもらえるでしょう。

しかし手続きが終わった後に何かのトラブルでその遺言の効力が争われる可能性もゼロではないということです。

成年後見人がついている者の遺言は当事務所へご相談ください

以上、成年被後見人の遺言作成についてお伝えしました。

内容からもわかるように、成年被後見人が遺言を作成することは容易ではありません。

しかし法律で定められているように、公に可能であることが認められています。

遺言の作成が成功に終わるのか、不調に終わるのかは当日までわからないことですが、作成手続きの段階での頓挫は避けたいところです。

本人の意思能力を直接確認して理解しやすい内容の遺言案を作成する

当事務所では、ご本人と直接面談し、本人が理解しやすい遺言案を作成するサービスを行っています(遺言作成報酬+110,000円+交通費等)。

【当事務所での遺言作成の流れ】

- ご自身またはご家族で医師の手配、成年後見人や家庭裁判所への相談を行っていただく。

- 当事務所が対応できる公証役場を探し、事情を説明する。

- 当事務所が遺言者本人と面談を行い、その上で遺言案の内容を作成する。

- 当日証人として立ち会う(2名の場合は11,000円追加)。※遺言作成の成功は保証しておりませんのでご了承ください。

ニーズは少ないかもしれませんが、当事務所では自身の経験を活かし、成年被後見人の遺言作成のサポートを行っております。

ご自身で対応できないことなどがございましたらぜひ一度当事務所へご相談ください。

【当事務所では認知症の方への遺言作成サポートを専門的に取り扱っています】